| Publicaciones electrónicas CITRU | ||||

| CAMBIOS PARADIGMÁTICOS DEL TEATRO MEXICANO S. XX Y XXI | ||||

|

Índice |  |

||

"Las últimas estructuras se han gastado

y es preciso cambiarlas

sobre todo las más finas.

Desmantelar el aire, por ejemplo

Desmantelar el pensamiento

Pero, ¿reemplazarlos con qué?

Hay que poner el aire en el lugar del pensamiento.

Hay que poner el pensamiento en lugar del aire."

Roberto Juarroz, Poesía vertical.

Cuando se me propuso hablar sobre la "escena transversal" como un nuevo paradigma, lo tomé como una oportunidad para investigar este concepto que de un tiempo para acá está presente en diversos ámbitos.

Por tanto, lo que aquí expondré es una primera aproximación, en la que desarrollaré un panorama general del pensamiento transversal y el concepto de transdisciplina para situarlos en el arte en general y posteriormente en el escenario nacional y analizar qué podemos considerar como escena transversal.

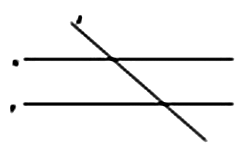

El concepto de transversal proviene de la geometría y se refiere a una línea que se cruza con dos o más líneas.

(fig. 1)

La noción de transversalidad surge en la década de los años setenta del siglo XX y su implementación y desarrollo como transdisciplina encuentra un campo fértil principalmente en la educación y su diseño curricular.

Los estudios sobre transdisciplina, se han desarrollan sobre todo en Europa; en Francia opera el Centro Internacional de Investigación y Estudios Transdisciplinarios, fundado en 1987, mientras que en América Latina países como Argentina y Colombia están desarrollando importantes reflexiones. En México, en el Centro Nacional de las Artes, desde la Dirección de Desarrollo Académico, el Maestro Humberto Chávez Mayol impulsa la reflexión en este sentido.

Estos estudios ubican la transdisciplina en el cruce entre arte, ciencia y tecnología, aplicado tanto al campo de la educación como al de la investigación enfocada a la producción artística. En el contexto de la producción artística se ha privilegiado al arte electrónico por su relación con la tecnología.

Centrémonos en este cruce: arte, ciencia, tecnología en el contexto de la educación artística. A la base de la concepción de educación se encuentra un problema crítico de fondo: la noción de disciplina en la estructura del conocimiento, si bien la fragmentación del saber y su subsecuente especialización ha posibilitado desde el siglo XIX un espectacular desarrollo en todos los terrenos, también ha generado límites evidentes, parcializando el saber y reduciéndolo a visiones y tratamientos unilaterales, generando la incomunicación entre los diferentes especialistas, acentuándose estas condiciones sobre todo en lo que respecta a la relación arte - ciencia.

A finales de los años cincuenta, el físico y novelista inglés Charles Percy Snow, publicó el libro Las dos culturas y un segundo enfoque (obra referencial en los estudios transdisciplinarios), en donde expone que humanistas y artistas por un lado y científicos por otro habían desarrollado lenguajes lo suficientemente diferentes como para no comprenderse entre sí y plantea que: "cuando esos dos sentidos se disgregan, ninguna sociedad es ya capaz de pensar con cordura",1 por lo cual cerrar el abismo que los separa es una necesidad.

En la historia occidental podemos observar cómo arte y ciencia se fueron escindiendo. Aún en la Edad Media, arte y ciencia eran generadas por una sola fuente cultural, después en el Renacimiento se inicio la especialización, a pesar de las posturas y el trabajo de artistas como Leonardo da Vinci; con la Revolución Industrial ciencia y tecnología se conectan y se sirven mutuamente alejándose cada vez más de las corrientes artísticas y humanísticas, sin embargo actualmente el desarrollo tecnológico ha posibilitado una nueva vinculación entre tecnología, ciencia y arte.

Los estudios transdisciplinarios plantean un necesario retorno a la unidad de saberes y la pluralidad de ideas, combatiendo la rigidez que ha delimitado las fronteras de las disciplinas, para Deleuze y Guattari sería desterritorializarse para volver a reterritorializarse, y justo la construcción de los procesos de desterriotorialización, es la apuesta de la transdisciplina.

Una cuestión fundamental es la delimitación de los prefijos aplicados al concepto de disciplina: "pluri", "multi", "inter" y "trans", los cuales aluden a las diversas formas en las que es posible compartir, combinar, enlazar y/o hibridar, conocimientos, objetos de estudio, metodologías, visiones teóricas y fundamentos que cada campo disciplinario puede aportar para enriquecerse mutuamente, y si bien las fronteras entre estos términos son difusas y flexibles, cada uno define una relación singular entre disciplinas. Para efectos prácticos me concretaré a diferenciar sólo multidisciplina de transdisciplina.

La multidisciplina es el esfuerzo convergente de varias disciplinas diferentes en un objetivo común. En el caso de las artes escénicas el ejercicio multidisciplinario es inherente.

En tanto la transdisciplina tiene por finalidad la comprensión desde la creación de nuevos espacios de conocimiento, nuevas lógicas, superando los límites de la propia disciplina, "si la disciplina es la tierra de identidad, la transdisciplina es el territorio de lo diverso".2

Para aplicar estas someras definiciones al terreno del teatro, propongo primero ver algunos ejemplos de obras desarrolladas en el terreno de las artes visuales y sus nuevas disciplinas como media art, arte electrónico, bioarte, etc. en las que es evidente el tratamiento transversal.

El artista brasileño Eduardo Kac y su proyecto GFP Bunny, cuya pieza resultante fue: la coneja Alba intervenida genéticamente para brillar en la oscuridad; esta "pieza" fue desarrollada en colaboración con un laboratorio especialista en genética.

(fig. 2)

Stelarc, artista australiano, que ha realizado una serie de implantes en su cuerpo, por ejemplo un brazo robótico o el implante de una tercera oreja. (fig. 3) Otra artista en esta línea es la francesa Orlan y sus performances a partir de cirugías plásticas e implantes practicados sobre su cuerpo. (fig. 4)

(fig. 3)

(fig. 4)

¿Pero cómo impactan estos planteamientos en el terreno de las artes escénicas?

La naturaleza compleja de las artes escénicas ha devenido en la articulación de un espacio de fuga para otras disciplinas, como históricamente lo podemos observar en los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX (las veladas futuristas y dadaístas), en los años cincuenta se da otro desplazamiento por parte de los artistas visuales y musicales (Cage, Kaporw, Fluxus), movimiento del cual surgen los environments, las instalaciones, el happening y el performance y durante las últimas décadas una serie de obras desarrolladas a partir del uso de diversas tecnologías, como los ejemplos arriba citados.

Estos desplazamientos históricos de la literatura, la plástica y la música, presuponen un proceso transdisciplinario al borrar los límites de las propias disciplinas, la plástica, al salir de su medio de contención, que es la obra objetual, inaugura una práctica híbrida que se consolidará en el performance y, que con el desarrollo del arte electrónico y la relación interactiva en las que se apoyan ciertas obras, devienen en piezas que ya no existen en sí mismas, sino que requieren de la intervención del cuerpo del usuario para existir.

En el terreno de las artes escénicas, una obra referencial es Escenarios liminales de Ileana Diéguez. Este estudio se centra en los procesos de hibridación y contaminación de la teatralidad –que no del teatro– apoyando la reflexión en nociones tomadas de la filosofía, la antropología, la cultura popular y los rituales festivos. Si bien Diéguez no articula su discurso bajo la noción de transdisciplina, sí centra su atención en el entrecruzamiento transversal que opera en las prácticas que analiza y que nombra como liminales.

En este contexto de hibridación, contaminación, liminalidad y entrecruzamientos transversales se ubican propuestas escénicas como los Efímeros pánicos de Alejandro Jodorowsky, que en la década de los sesenta presentó en distintos puntos de la ciudad y que buscaban desestructurar la disciplina teatral. Metódicamente, Jodorowsky diseccionó las estructuras teatrales, para luego subvertirlas: texto, personaje, escenografía, el espacio físico de la representación; para ello Jodorowsky sacó al teatro fuera del teatro estableciendo acercamientos escénicos con el happening (aún el término performance no surgía) y reivindicando la naturaleza efímera y accidental de lo escénico.

(fig. 5)

Por su parte, la propuesta de Guillermo Gómez Peña, artista de performance y cuya obra se construye en las fronteras, teóricas y físicas, literalmente dada su situación de migrante, no pretende desestabilizar una disciplina específica, sino que más bien, en torno a una explícita problematización política deviene en acción. Su propuesta performática se apoya en la simultaneidad de acciones (Museo de la identidad fetichizada) en donde el público transita libremente de un escenario a otro, al encuentro de performers que ejecutan acciones bajo la identidad de personajes denominados etno-cyborgs, articulados sobre la base de un fuerte trabajo corporal y una impactante imagen cargada de símbolos políticos, culturales, sexuales y tecnológicos. Y si bien su trabajo se inscribe dentro del performance, el resultado es un híbrido escénico.

(fig. 6)

Sergio Rocchiette (teórico argentino) señala sobre la transdisciplina que es efímera, parcial e inconstante, y me atrevo a sugerir que así es como lo transversal atraviesa actualmente el performance a lo largo de su historia.

El teatro en México se ha caracterizado por una marcada preferencia hacia lo textual, hacía la palabra y el histrionismo del actor, esta tendencia ha devenido en un lento desarrollo de lo escénico, sin embargo en la escena de finales del siglo XX surgen propuestas que se empatan con la búsqueda jodorowskiana de impugnación a las relaciones jerárquicas del teatro, y que Diéguez definirá como "teatralidades conceptuales/performáticas", en dónde se inscriben los trabajos de Ricardo Díaz ( El veneno que duerme, El vuelo sobre el océano, No ser Hamlet) y Héctor Bourges –quién actualmente trabaja con la agrupación Teatro ojo. Tanto el trabajo de Díaz como el de Bourges se articulan sobre la autorreflexión desde procesos abiertamente inconclusos.

Actualmente Teatro ojo, alejado de los escenarios teatrales, propone intervenir directamente en la realidad, estructurando su discurso desde una perspectiva reflexiva y conceptual. Las acciones realizadas por este colectivo tienen que ver con la memoria, en su proyecto Estado Fallido 2. Multifamiliar Juárez. México mi amor. Nunca mires atrás. Teatro ojo toma una cancha de futbol que antes fuera panteón civil, luego Estadio Nacional y sobre el que se construiría en los años cincuenta el multifamiliar Juárez, dañado por el sismo de 1985. En este escenario se lleva a cabo un partido de futbol que tiene como telón de fondo la narración de un partido dentro del Mundial Inglaterra 66, fragmentos de anuncios publicitarios y discursos de personajes involucrados con la historia del predio y del país como: los presidentes Luis Echeverría, Carlos Salinas, Vicente Fox, los arquitectos Lecorbusier, Mario Pani y el escritor Salvador Novo, entre otros.

(fig. 7)

Estado fallido es un proyecto que busca señalar zonas de disturbio, ruinas que nos ayuden a configurar la constelación de la fallida modernidad de un Estado. Nuestra intención es –en palabras de George Lacan– ensayar un arte que agujere. Y a través de esos agujeros hacer ver: lo que por demasiado visto soslayamos, lo que consciente o inconscientemente pactamos velar, lo que olvidamos.

Esta propuesta transita libremente entre la intervención, lo teatral y lo conceptual instalándose en un territorio indefinido que juega con el tiempo y que queda como un proceso abierto, inacabado.

Finalmente este recorrido por conceptos y obras en torno a la transversalidad, nos enfrenta a un complejo desarrollo que ahora mismo se está efectuando y que será motivo de reflexiones y obras a lo largo del siglo XXI.

Angélica García

1 Juan Loeck, "Antecedentes y perspectivas de las intersecciones arte-ciencia-tecnología" en La cultura transversal, Universidad de Vigo, 2009.

2 Sergio Rocchietti, revista transdisiplinaria Con-versiones, octubre 2005.

|

Índice |  |