| Publicaciones electrónicas CITRU | ||||

| CAMBIOS PARADIGMÁTICOS DEL TEATRO MEXICANO S. XX Y XXI | ||||

|

Índice |  |

||

Nos da mucho gusto estar con ustedes en este evento organizado para celebrar los 30 años del CITRU, más aún, cuando es para recordar a Sergio Magaña, dramaturgo mayor de la segunda mitad del siglo XX, mexicano. Elaboramos nuestra ponencia como un collage, con textos libremente seleccionados del libro de nuestra autoría Una mirada a la vida y obra de Sergio Magaña. (*)

Sergio Magaña nació el 24 de septiembre de 1924 y murió el 23 de agosto de 1990, hace 21 años.

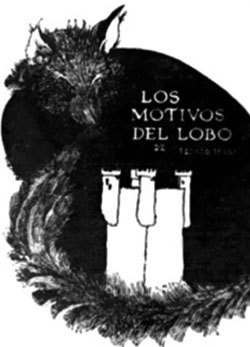

A él le debemos aportaciones importantes en la temática y en la estética del teatro de las últimas décadas. Fue el autor de nuestra primer gran obra naturalista, Los signos del zodiaco (1950); de las primeras comedias musicales modernas Rentas congeladas (1960), El mundo que tú heredas (1970) y Santísima (1976); así como de los primeros textos del llamado Teatro documental –o de hechos– Los motivos del lobo (1965), en nuestro país.

Las circunstancias nos otorgaron el privilegio de estar cerca de nuestro dramaturgo a lo largo de muchas sesiones de trabajo, en las que nos platicó sus ideas sobre el teatro, sobre sus contemporáneos, sobre la política y la cultura nacionales. Queremos ahora compartir con ustedes este privilegio, a través de una presentación concebida como un mosaico en varios cuadros, como una mirada a la vida y la obra de Sergio Magaña.

En primer lugar, sobre su biografía, quisimos preparar un acercamiento menos textual, un poco más representacional, al que hemos titulado:

De Tepalcatepec a Filosofía y Letras. En entrevista imaginaria: la reportera y el maestro Sergio Magaña.

Reportera: Maestro, ¿usted en donde nació?

Sergio Magaña: Nací en 1924, el día de las Mercedes, el 24 de septiembre. Soy José Sergio Alejandro Magaña Hidalgo. Por parte de mi madre desciendo del ilustre cura… Parece que el cura tenía una hermana o una prima y se generó el apellido… No sé cómo estuvo el lío.

Reportera: Cuéntenos sobre sus padres.

SM: Sé que mi madre se llamaba Eulalia Hidalgo de Magaña y mi padre Luis G. Magaña. Mi padre era de Michoacán, mi mamá era defeña. Era encantadora, pero injusta. Fíjate, éramos 12 hermanos… Yo era el más chiquito de todos, nací postizo, de palomita de San Juan… Tres mujeres y el chorozal de hombres, pero a mí me criaron mis hermanas.

Reportera: ¿Y dónde nació?

SM: Yo soy de Tepalcatepec. Por favor… está en Michoacán. Viví en Tepalcatepec hasta los cinco años. De ahí nos fuimos a Cuernavaca dos años, luego vinimos al Distrito Federal. Y desde entonces soy defeño.

Reportera: ¿Dónde realizó sus primeros estudios?

SM: Bueno, parte de la primaria la cursé en una escuela que está en la esquina de la calle del Carmen y Guatemala. La secundaria la estudié en la número Uno. La preparatoria en San Ildefonso.

Reportera: ¿Y luego siguió la universidad?

SM: Mi familia es típica clase media, materialista. Quiso que yo estudiase algo práctico, para que me diese de comer. En aquella época, te hablo de 1940, estaba de moda Ciencias Químicas. Yo iba a ser químico, pero pensé que si seguía estudiando aquello no iba a pasar de boticario de pildoritas, me inscribí entonces para abogado. Una nueva desilusión. El abogado, en ciernes, es como guarura, ¿no?

Fue cuando visité la Facultad de Filosofía y Letras.

Reportera: ¿Cuales son sus mejores recuerdos de esa época?

SM: Casi todas las cosas que recuerdo de aquella época son épicas y gloriosas. En el sótano tenía un café. Empecé a frecuentar a la gente de ahí y me sentí seducido. Chayo Castellanos y Dolores Castro se sentaban con la brillante pandilla centroamericana: Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, Tito Monterroso, Carlos Illescas… También Rubén Bonifaz es del grupo y todos juntos hacen chistes y frases sin cesar. Encontré una palomilla muy estimulante: Rosario Castellanos Jaime Sabines, Ricardo Garibay, toda esa gente… Era un grupo muy eléctrico, que comunicaba muchas cosas.

También estaba Luisa Josefina Hernández y nos arrimamos varios, en especial Emilio y yo. Claro, me inscribí inmediatamente. Pero ahí sí la hice. Hasta título tengo de maestría en Letras Inglesas. Qué elegante, ¿verdad? Soy generación de los cincuentas.

Reportera: ¿Y sus maestros?

SM: Nuestra formación profesional no fue de huérfanos: Agustín Yáñez daba Teoría Literaria. Fernando Wagner nos dio dos años (excelentes) de técnica teatral. Rodolfo Usigli daba Composición Dramática –y fuimos sus primeros alumnos–, Ortiz de Montellano daba Poesía Moderna… Julio Torri daba Literatura Medieval en modo profundamente útil y hasta bello, a pesar de que era muy aburridor… Eso era una planta de maestros, y no la dije completa, conste.

Reportera: ¿Y el teatro, maestro?

SM: Me entusiasmó por el teatro Emilio Carballido. Yo no creía en el teatro, yo era narrativo, escribí una novela y creía que era una obra maestra, una obra genial…

El teatro es una vida nueva, nada contemplativa, no como yo era. El teatro me pervirtió, me hizo entrar en la objetividad y, sobre todo, me quitó el yoísmo. Nada de yo, yo, yo… Y así escribí mi primer obrita: Como las estrellas y todas las cosas (1948).

Sí, así se inició la escritura dramática de SM, una escritura que atraviesa prácticamente la historia teatral de la segunda mitad del siglo XX mexicano. A la que los registros documentales muestran como punto de encuentro de diversas generaciones de teatristas, entre los que se cuentan muchos de nuestros más brillantes

DIRECTORES DE ESCENA, como: Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Julio Castillo, Juan José Gurrola, Alejandro Jodorowski, José Solé…

ACTORES reconocidos, como: Ignacio López Tarso, Octavio Galindo, Pilar Souza, Claudio Obregón, Héctor Bonilla, Dunia Zaldívar…

ESCENÓGRAFOS, como: Julio Prieto, Antonio López Mancera, Alejandro Luna.

MÚSICOS, como: Blas Galindo, Alicia Urreta, Federico Ibarra, Rocío Sanz y Luis Rivero.

A la manera de un muestrario, deseamos ahora compartir con ustedes tres momentos, tres textos, tres años culminantes en la historia escénica de la dramaturgia de Sergio Magaña:

PRIMER MOMENTO. Año 1951. Los signos del zodiaco

Cuando el 17 de febrero de 1951 cayó el telón en el escenario del Palacio de Bellas Artes, la ovación del público anticipó la fortuna que le estaba deparada a Sergio Magaña. Era el estreno de Los signos del zodiaco, dirigida por Salvador Novo, entonces Director del Departamento de Teatro del INBA.

Más allá de la consagración personal y profesional de su autor, un joven de apenas 26 años, de familia humilde, quien se inició en la dramaturgia apenas 3 años antes, Los signos del zodiaco es una obra paradigmática en la carrera dramática de Magaña y en la historia del teatro mexicano. Por una parte, el autor evidencia su dominio de la composición dramática y por la otra, inaugura ahí una temática y una estética, desde la pobreza. Por primera vez se apoderaron del foro del Palacio de Bellas Artes: el ambiente y los personajes de una vecindad; y en el retrato de esos seres marginados se introdujo la noción de determinación social..

Explicar la multiplicidad de sucesos que confluyen en la aparición de un evento, es un irrealizable. Y, sin embargo, vista desde hoy, la carrera profesional de SM se inició bajo los mejores augurios: por sus maestros, por sus compañeros, por la constelación de escritores que, desde los cincuenta, brilló por varias décadas en las letras mexicanas: Jaime Sabines, Ricardo Garibay, Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia, L. J. Hernández y, por supuesto, Emilio Carballido.

Sergio Magaña siempre lo supo: el azar para él se llamó Emilio Carballido; fue quien lo impulsó a escribir teatro, fue su compañero de los primeros modestos montajes; fue el alter ego, el otro yo paradójico, siempre presente –a veces cercano, a veces distante– tanto en la identificación como en la antítesis. Fue también quien compartió con él los privilegios de su primera temporada triunfal en el Palacio de Bellas Artes.

TESTIMONIO SM:

De todas mis obras, creo que la única que tuvo seguidores fue Los signos del zodiaco. Vino el éxito de Rosalba, de Emilio, y conocí a quien debía decidir la suerte de mi carrera, a uno de los hombres más inteligentes y de más calidad que tiene México, el maestro Salvador Novo. Desde el primer momento tuvo y demostró confianza en mí. El éxito de Rosalba me estimuló, y empecé a escribir Los signos del zodiaco. Cuatro meses de trabajo duro, de día y de noche. El resultado deberán juzgarlo los demás. La obra está llena de ambición y pienso que deberá revolucionar todo el teatro mexicano. Lleva el mensaje que yo quise y las palabras que yo siento. Es realista, pero no verista; es mexicana, pero no local, y si –como creo– logré mis intenciones, no será una obra temporal, sino que se colocará más allá de nuestros días.

¿Cómo se enfrenta la miseria? Desde un planteamiento social y ético, antes que moral, Sergio Magaña elige en Los signos del zodiaco una vecindad del México de los años cuarenta, como locación que le permite recrear su visión de un mundo despiadado, donde rara vez se encuentran la realidad y el deseo. Los signos… aparece en los inicios del nuevo auge teatral nacional, en el primer año de la década en la que la generación del medio siglo, se manifiesta ya como una escritura profesional. De entre ellos, Sergio Magaña, como José Revueltas, apostó por el compromiso social y fue portavoz de los marginados, desprotegidos y derrotados.

La gran metáfora de Los signos… se anuncia desde su título: para la mayoría de estos seres humanos la vida se rige desde fuera, desde los signos del poder y del dinero. Magaña nos enfrenta al destino y parece gritarnos que antes que la resignación al sufrimiento, antes que rendirse a la degradación y al envilecimiento, antes que abandonarse a la histeria y a la locura, la única posibilidad de escapar, si hubiera alguna, estaría en la huída, en la lucha por la auto-realización y en la solidaridad.

SEGUNDO MOMENTO. Año 1968. Los motivos del lobo

Los motivos del lobo, 1965, texto fundacional de una dramaturgia mexicana inscrita en el teatro de hechos o documental. Sergio Magaña parte de un hecho de nota roja, el de un hombre que impone a su familia un encierro forzoso y prolongado, y deriva sus implicaciones éticas. Si Los signos… nos muestra una realidad cotidiana que se revela como patética, Los motivos del lobo parte de un hecho patético, excepcional, para permitirnos el acceso a una verdad profunda: "Lo que yo digo en Los motivos del lobo es que, para salvar a tus hijos del mundo cruel y espantoso en el que vivimos, no los aísles, porque quedan indefensos: es necesario que tus hijos se traten con los monstruos de la calle, y se perviertan, y finalmente se logren salvar."

En lo estilístico, Magaña transita hacia un estilo realista; y en lo estético, hacia una concepción en la que sobrepasa el esquematismo de la teoría de la determinación social. En su estreno, el texto fue dirigido por Juan José Gurrola [1968] y posteriormente por Blas Braidot, con el grupo "Contigo América" [1986]. Ambas puestas, con notable fortuna crítica. Se publicó en 1990, en Tramoya.

TESTIMONIO SM:

Los motivos del lobo es la segunda obra en la cual me baso en una noticia publicada en la nota roja. La primera vez que lo hice fue en El reloj y la cuna. Juan José Gurrola puso Los motivos del lobo en una brillante primera puesta y en una segunda descuajeringada. Aunque recibí el premio de dramaturgia "Manuel Eduardo de Gorostiza", la obra tuvo aplausos pero no tuvo gran éxito de público; lo que suele suceder por la pretensión de los directores de que, en vez de coordinadores de un espectáculo, quieren ser el centro de todo.

En el 86 la dirigió Braidot con su grupo y creo que su montaje se acercó más al sentido de mi texto. En Los motivos del lobo el tema es: no aísles a tus semejantes, porque los perviertes más de lo que les pasaría en el mundo cotidiano. Buscar la no contaminación también se da en lo político: la Unión Soviética aisló a su pueblo del resto del mundo. En realidad, todos los aislamientos son nocivos, pues es necesario convivir con la gente. La vida es como una carretera: en la carrera de la vida creemos correr, pero lo que corre es la vida; los que se quedan en la orilla nos ven pasar, y no participan. ¡Y no! uno tiene que andar dentro y, poco a poco, ir adquiriendo cierta conciencia social.

Magaña trabajó en el guión de Los motivos del lobo para su versión cinematográfica, que dirigiría Arturo Ripstein; cuando sustituyeron su tratamiento del tema por otro escrito por José Emilio Pacheco y el mismo Ripstein para la película que finalmente se llamó El castillo de la pureza, Magaña sintió que había sufrido un plagio. Sin embargo, la distancia entre los dos guiones resultó evidente: mientras Ripstein se limitó a exponer a un hipócrita, que no practica lo que exige e impone a los demás; el texto de Magaña toca terrenos existenciales que sublima el patetismo del hecho de la nota roja y trasciende a una gran metáfora donde se advierte sobre los peligros del puritanismo, personal, religioso y político, de izquierda o de derecha.

TERCER MOMENTO. Año 1980. Santísima

¿Qué se ha dicho sobre el teatro musical de Sergio Magaña? Sobre el teatro musical de Sergio Magaña, Carlos Solórzano afirmó: "La comedia musical ha tenido en nuestro país poca fortuna, y Sergio Magaña es el único autor mexicano que ha intentado su renovación, desde la representación de Rentas congeladas, estrenada en 1960 por Virgilio Mariel; y de El mundo que tú heredas, dirigida en su estreno, en 1970, por Julio Castillo; hasta Santísima, estrenada en 1980, por Germán Castillo".

HABLA SERGIO MAGAÑA:

Antes de poder estrenarse, Santísima pasó por muchas peripecias. La idea de adaptar Santa al teatro surgió de Héctor Mendoza, creo que entonces dirigía el CUT; como yo acababa de ver In memoriam y me gustó mucho, acepté con entusiasmo su propuesta de escribir para la puesta en escena de Santa. Así que empezamos a trabajar: tracé el boceto, a partir de la anécdota de la novela de Gamboa; y fui descubriendo las posibilidades infinitas de la trama. Pero creo que ellos, Mendoza y Tavira, ya tenían avanzada su propia versión y que la mía no fue de su agrado; así que ellos finalmente hicieron su propia obra y yo decidí concluir mi trabajo por mi propia cuenta; y así lo hice. Para evitar confusiones, nombré a la mía Santísima. Pero ahí no acaba todo. Más adelante, Cuspineira inauguró la Carpa de las Vizcaínas y se interesó mucho por Santísima, para ponerla creo que con Margo Su; pero no acepté, él no me simpatizaba, me parecía un hombre de gustos procaces. De plano, cuántas ofensas y humillaciones me acarreó Santísima. Para seguir la aventura: El INBA, en una ocasión nos pidió obras a varios dramaturgos y la institución se comprometía a ponerlas. Nos pagaron por ella, pero nunca la pusieron. Sobre eso, me sucedió una historia sorprendente.

En efecto: en los años 70 el Instituto Nacional de Bellas Artes solicitó a reconocidos dramaturgos mexicanos que escribieran una obra que el INBA, en el marco de una política de aliento al teatro nacional, llevaría a la escena. Sergio Magaña entregó Santísima. La obra nunca se montó; pero años después el autor recogió el libreto y encontró anexo el dictamen, sin firma del asesor teatral del Director General del INBA –entonces Juan José Bremer– donde "fundamentaba" su rechazo a que la obra se representara.

Les presentamos ahora algunos fragmentos de este documento, cuya custodia nos fue confiada por el maestro:

"¿Cómo es posible que Magaña haya cobrado al INBA por esta porquería, por esta obra ... respecto a la cual pueden emplearse los calificativos más denigrantes sin temor a pecar de exageración. Por ejemplo, cinismo, falta de honestidad y carencia de vergüenza personal y de pundonor profesional?

"No dudo, en verdad, en rechazar categóricamente la convenenciera posición de un hombre que habiendo sido brillante ... entrega aquí una obra con una pésima construcción, diálogos banales y procaces, chistes gruesos propios de cualquier carpa, caracteres superficialmente construidos, además de la barata pornografía que todo lo acorrienta.

"Por qué, si desprecia a Gamboa, como salta de esta versión, no lo deja dormir en paz. Aquí Magaña se nos presenta como un decrépito ga ga, enfermo. Y como ser humano, lo menos que podríamos esperar de él era una creación nueva. ¿Dónde está la vergüenza, el afán de superación, la búsqueda, la inquietud por los problemas nacionales de cualquier país?

"¿Este es el resultado? Qué lástima. Dan ganas de llorar. Pobre Magaña, pobre teatro mexicano. Representar esta obra sería una auténtica traición al teatro mexicano, pues los espectadores que asistieran, jamás volverían a pisar un local donde se represente un autor nacional."

El censor anónimo del INBA, es cierto, hubiera aprobado el martirio de la Santa de Gamboa, pero nunca la Santísima de Magaña, que expresa un alegato contra la corruptela, una descripción de nuestra picaresca política. Espectáculo, revista musical, Santísima, espejo delirante de los inicios de nuestra modernidad, de la real politik local, privada y pública, capturada en su desmesura; Santísima, inteligente y divertida farsa en la que la alternancia de lo romántico y de lo grotesco aleja al discurso de un tono moralista y refuerza –otra vez Brecht– el modelo del teatro político.

Justicia poética: Santísima llegó a ser uno de los textos que le valieron a Magaña reconocimientos institucionales y de la crítica teatral, dentro y fuera del país. Con producción de la UNAM y dirigida por Germán Castillo, la obra se estrenó en 1980 en el teatro Santa Catarina; fue invitada a representarse en Madrid en 1981 y la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro la consideró la mejor obra de autor nacional de 1980.

LA ÚLTIMA IMAGEN

Diciembre de 1989: visitamos por última vez a Sergio Magaña en su departamento de la calle Artículo 123. El maestro revisa un viejo cuaderno de apuntes. Habla con dificultad, camina a pasitos, deslizando los pies; está delgadísimo, con la piel casi transparente; tiene 66 años y se recupera, precariamente de un derrame cerebral que lo afectó a fines de 1988.

Es en sus ojos, tras los espejuelos, donde se concentra su vitalidad y se expresa la que se adivina como una de sus contradicciones personales: la conciencia de ser el mejor, con la dignidad que da la fidelidad a la obra antes que a los frutos, con la libertad que resulta de renunciar a las tentaciones banales o hipócritas; y, sin embargo, no ser ampliamente reconocido.

¡Ay maestro Magaña! Usted siempre supo que la añadidura es el placer que proporciona el saberse dueño de una conciencia lúcida, que renuncia a toda pretensión y elige la trascendencia del valor de los esfuerzos creativos cotidianos, grandes y pequeños. Y sus obras y sus actos apostaron a la afirmación de que las realidades últimas del hombre son el placer y la muerte, la sabiduría, la amistad, el amor.

Es cierto, Magaña a menudo se quejaba de la marginación y de la falta de reconocimiento. Algunos han visto en sus reclamos sólo un rasgo de carácter o la expresión de un espíritu conflictivo. Aceptar esta interpretación nos llevaría a perder la paradoja: desde la soledad del escritorio, la dramaturgia de Magaña –hombre entero, con un sentido original de lo justo y de lo injusto– se nutrió y floreció, no en el resentimiento, sino en la contradicción y el desafío. Tomó prestada una imagen de Edgar Morin para evocarlo: "A menudo, en el punto de encuentro de un flujo y un obstáculo, se forma un remolino, es decir, una forma organizada de energía constante que se reconstituye sin cesar a sí misma."

Nos acercamos al final de nuestro recorrido, pero no será triste, porque veremos un fragmento de un video de Santísima.

Leslie Zelaya, Imelda Lobato y J.C. López

(*) Ver ZELAYA, Leslie, Imelda LOBATO y Julio César LÓPEZ. Una mirada a la vida y obra de Sergio Magaña 1924-1990. México : Secretaría de Cultura de Michoacán : CONACULTA : INBA, CITRU, 2006. 330 p. : il. (Cruce de Vías ; 3)

|

Índice |  |