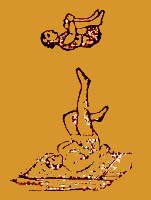

| En el ámbito de los juegos de destreza y acrobacia, los indígenas contribuyeron con una serie de habilidades y formas propias, que enriquecieron el ambiente de la fiesta novohispana. Numerosos cronistas mencionaron algunas de las diversas formas de prestidigitación y acrobacia además de titiriteros, ilusionistas y "zaharrones" o "chocarreros" de que hicieron gala los indígenas desde la época prehispánica. Joseph de Acosta enumeró algunas de ellas: |

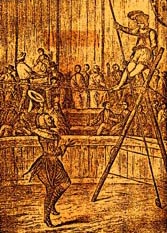

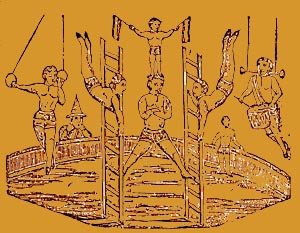

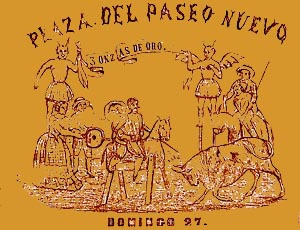

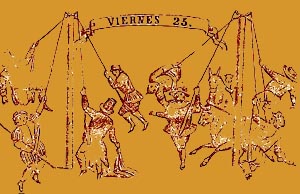

Ilustraciones en programas de mano del Fondo Armando de Maria y Campos. Cortesía del Centro de Estudios de Historia de México Condumex. |

| En ninguna parte

hubo tanta curiosidad de juegos y bailes como en la Nueva España,

donde hoy día se ven indios volteadores, que admiran, sobre una

cuerda; y otros sobre un palo alto derecho, puestos de pies, y con las

corvas, menean y echan en alto, y revuelven un tronco pesadísimo,

que no parece ser cosa creíble, si no es viéndolo; hacen

otros mil pruebas de gran sutileza, en trepar, saltar, voltear, llevar

grandísimo peso, sufrir golpes que bastan a quebrantar hierro,

de todo lo cual se ven pruebas harto donosas. |

|

||

| Hacia

la primera mitad del siglo XVI, ya se hablaba en la Nueva España

de farsantes y diversos artistas ambulantes, a los cuales el gobierno,

al otorgarles licencia para ejercer sus habilidades, les cobraba una "pinción",

que se destinaba a hospicios, hospitales y otras obras pías. |

||

| En

los primeros años del siglo XVII, los virreyes Conde de Monterrey

y Marqués de Montesclaros, ratificados por la Corona, concedieron

al Hospital Real de Naturales el usufructo del Corral de Comedias construido

en su claustro principal. Llamado más tarde Coliseo

de México, constituyó el centro alrededor del

cual giraba la vida teatral de la capital y donde floreció el teatro

dramático y musical de carácter "oficial". |

||

|

||

| Al

lado —más bien en la periferia— de ese teatro se desarrolló

en la Nueva España un colorido y pintoresco mundo: el de los

grupos itinerantes y los artistas callejeros. Entre los primeros

se distinguían las "compañías de la legua"

o "volantes", que podían ser dramáticas, de títeres

o de las que, integradas por acróbatas, mimos, músicos y

bailarines, se conocían como "Maromas y volatines". |

||

| En

el fondo de la escala se encontraban los merolicos, los que se ganaban

la vida mostrando animales amaestrados y los fenómenos, mientras

que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, proliferaron los charlatanes

y los que exhibían aparatos

"científicos", juegos de luces y nuevas tecnologías. |

||

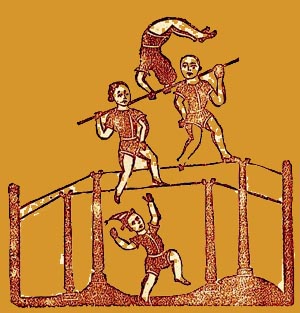

| Todos

eran ambulantes y sus principales fuentes de trabajo eran las ferias y

fiestas públicas y las corridas

de toros, a las cuales estuvieron ligados, hasta bien entrado

el siglo XIX, los grupos de maromeros. Todos eran capaces de desarrollar

sus espectáculos ya fuera en teatros o mercados, en calles y plazas,

en patios de conventos y mesones o en la esquina que mejor les acomodase.

Los mejores tenían la oportunidad de presentarse durante las más

importantes fiesta públicas, como sucedió en 1604

con el maromero Juan López Montalbán. |

||

| Aunque

para ellos no parece haberse promulgado una reglamentación especial,

estaban más estrechamente controlados que en España. A menos

que tuvieran un permiso especial y compartieran sus ganancias con el Hospital

Real de Naturales, tenían prohibido presentarse en un radio de

cinco leguas alrededor de la capital, y todos, hasta los más humildes

artistas callejeros, necesitaban de una licencia

concedida por el Virrey para ejercer sus habilidades. Debían presentarse

ante las autoridades del lugar al que llegaran, y obtener de ellas una

carta de buena conducta antes de salir. |

||

|

||

| Por otra parte, aunque, en teoría, la licencia firmada por el Virrey debía servirles como protección contra los abusos de las autoridades civiles o eclesiásticas locales, en la práctica muchos artistas se encontraron indefensos ante ellas. Numerosos grupos de este tipo recorrieron sin cesar la Nueva España. Por lo general, se formaban en la ciudad de México y de allí se dirigían hacia sus diversos destinos. |

||

| Algunos

cubrían el circuito México-Puebla, pero otros viajaban hacia

el norte y el occidente, por las prósperas regiones mineras de

Guanajuato y Zacatecas y por Guadalajara hacia Reino de Nueva Vizcaya.

Otras iban hacia el sur, hasta Guatemala y América Central. A lomo

de mula o en carretas, viajaban sin cesar, tratando de llegar a tiempo

a las fiestas titulares o a las ferias de los pueblos. |

||

|

||

| Su precaria economía se nutría de las monedas que gracias a la buena voluntad del público se reunían y, a veces, trabajaban por la comida del día o por un lugar donde dormir. Procedentes por lo general de las castas y clases más humildes, la actividad de los artistas itinerantes y callejeros fue constantemente vigilada y controlada por la autoridad civil, y condenada y muy a menudo perseguida por las autoridades eclesiásticas: Iglesia e Inquisición. |

| Entre los numerosos documentos que se conservan, resulta sorprendente constatar el grado de atención que muchos virreyes concedían a los espectáculos callejeros, ya fuera para reglamentarlos o prohibirlos pero con frecuencia también para apoyar a los artistas en forma por demás democrática. De ello da fe una cédula expedida por el Virrey Marqués de Mancera, a nombre del Rey, el 7 de febrero de 1673, para auxiliar a un maromero, el cual —con toda seguridad analfabeta pero por medio de un escribano— le había escrito así: |

|

| Excelentísimo

Señor: Yo, Francisco de Yrrasábal, maromero, digo que, para

poder irme a diferentes partes de esta Nueva España a jugar la

maroma como lo he hecho en esta ciudad, y porque los Alcaldes Mayores

y demás Justicias, con diferentes pretextos me lo impiden, y algunas

de las dichas Justicias quieren compelerme a que en sus casas la juegue,

se me sigue notable perjuicio e incomodidad. Y para que esto se remedie,

a Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva de mandar se me despache

mandamiento para que los Alcaldes Mayores, y demás Justicias, me

dejen usar libremente mi oficio sin poner embarazo ni impedimento alguno,

ni me compelan a que la juegue en sus casas contra mi voluntad, y que

para ello se les impongan penas, en lo que recibiré merced de la

grandeza de Vuestra Excelencia. |

|

| Después

de consultar el caso con un Oidor de la Real Audiencia, el Virrey respondió,

protegiendo al humilde maromero contra la arbitrariedad y la corrupción: |

|

| ...mando a todos

los Alcaldes Mayores, Corregidores y demás Justicias de la gobernación

de este reino, dejen usar libremente su oficio de maromero al dicho Francisco

de Yrrasábal, sin ponerle embarazo ni impedimento alguno, ni le

compelan a que juegue la maroma en sus casas, contra su voluntad. Fecho

en México a diez y siete de febrero de mil seiscientos y setenta

y tres años. El Marqués de Mancera. |

|

| Los espectáculos

de títeres se encuentran entre los primeros que se presentaron

en la Nueva España; su actividad se menciona ya desde 1524, y durante

los tres siglos virreinales tuvieron un amplio campo de desarrollo. Los

grupos que presentaban títeres o marionetas eran por lo general

itinerantes y recorrían constantemente las ciudades y pueblos del

virreinato. |

||

| Actuaban

en ferias y mercados, patios de mesones, casas particulares, plazas y

calles; en general, en cualquier parte donde pudieran montar su teatrito,

al que también se le llamaba "Máquina Real". Algunos

grupos alternaban las llamadas "comedias de muñecos"

con "comedias de personas" y presentaban pantomimas y comedias

profanas o con temas religiosos. Con estas últimas, y con "retablos"

y "nacimientos" se insertaban en las fiestas religiosas de las

ciudades y pueblos que visitaban. |

||

|

||

| En

la Ciudad de México las condiciones eran muy difíciles,

pues tenían que vérselas con los administradores del Hospital

Real de Naturales, que gozaba del monopolio de los espectáculos

en la capital. A las mejores compañías de títeres

o de "Maromas y Volatines" se les permitía presentarse

en el Coliseo

durante la Cuaresma, cuando la compañía regular se encontraba

inactiva, pero a las demás se les prohibía actuar dentro

de la capital, pues se temía

que sus espectáculos quitasen público al Coliseo. |

||

| Por

otra parte, cuando se les concedía licencia para presentarse en

los barrios alejados del centro de la ciudad, los artistas callejeros

debían entregar al Hospital una parte de sus ganancias. En 1702,

el administrador denunció a un maromero que se encontraba "volteando

en diferentes partes de esta ciudad" sin notificar al Hospital. Alegaba

que "por reales disposiciones y antigua y continuada costumbre",

los que practicaban esta clase de "juegos públicos" debían

entregar un tercio de sus entradas totales, más lo que se colectara

en las bancas, que el Hospital enviaba al lugar donde se efectuaban las

presentaciones, ya que en esa época se pagaba dos veces: una al

ingresar al teatro o local de representación y una más al

tomar asiento. |

||

|

||

| Esta difícil situación, que prevaleció durante casi todo el siglo XVIII, fue aliviada en 1794 por el Virrey Conde de Revillagigedo quien comprendió que, para gran parte del pueblo que no podía pagarse una entrada al Coliseo, los espectáculos callejeros constituían su única diversión. |

||

| El

16 de abril de dicho año, ordenó al administrador del Hospital

que no se suprimiesen las licencias a los espectáculos callejeros

dentro de la ciudad de México"en consideración a que

la Gente que concurre a esta especie de recreación no es por lo

común de la que frequenta el Teatro, y por consiguiente no puede

disminuir sus productos...". |

||

|

||

| Numerosos documentos muestran que en todas las clases sociales se acostumbraba incluir espectáculos en las fiestas particulares, ya fueran con profesionales —si podían pagarlos—, o con entremeses, coloquios y otros "juguetes" actuados por los dueños de la casa y sus vecinos y amigos. También los aristócratas, y hasta los mismos virreyes, lo hacían. En 1715, el titiritero Gabriel Ángel Carrillo, al solicitar licencia al Virrey Duque de Linares, le recordó que ya habían actuado ante él: |

| Digo, que para poder

alimentarme y a mi mujer e hijos, he ocupádome en el ejercicio

de la Máquina Real de comedias de muñecos, ocupación

honesta como es notorio a Vuestra Excelencia, que ha gustado de ella...

|

| En las plazas de provincia, la competencia parece haber sido feroz, pues los titiriteros y otros grupos ambulantes trataban de monopolizarlas, solicitando la facultad de impedir que artistas de su misma especialidad pudiesen presentarse al mismo tiempo que ellos. Con frecuencia los virreyes accedían a ello, como en 1716, cuando el Duque de Linares concedió licencia al mismo titiritero bajo estos términos: |

| ...concedo licencia

al dicho Gabriel Ángel Carrillo para que, así en esta Ciudad

como en todas las jurisdicciones de mi gobernación, pueda jugar

la diversión de comedia de muñecos sin que en ello se le

ponga embarazo ni impedimento alguno por las Justicias y personas de cualesquier

estado que sean, y le concedo la facultad para que pueda impedir el que

otro lo haga. |

|

||

| Por

otra parte, como los espectáculos de títeres no eran —como

hoy— sólo para público infantil, en ellos a menudo

se buscaba la risa ridiculizando a las autoridades civiles y —más

frecuentemente— a las eclesiásticas. Por ello, Iglesia e Inquisición

estaban también atentas al contenido de las comedias "de muñecos",

a lo que se decía y se cantaba en los entremeses y coplas y hasta

al vestuario portado por títeres y marionetas. La mirada de los

inquisidores novohispanos, siempre atentos a perseguir cualquier falta

a la moral o desviación de la ortodoxia religiosa, cayó

en 1715 sobre un humilde

grupo mixto, de maromeros y titiriteros —encabezado por un español

y un mestizo—, y resultó en la condena y quema de uno de sus

muñecos que salió vestido de fraile, ordenada por el padre

guardián del Convento de San Juan Bautista de Metepec, quien fungía

además como calificador del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. |

||

| El

asunto que presentaron parece haber sido bien sencillo, incluso ingenuo:

durante una corrida de toros, uno de los muñecos sufría

una cornada, después de lo cual "sacaron uno en forma y traje

de religioso" para confesar al herido. El cura denunciante informó

a sus superiores de la capital que, al terminar la función,

|

| les reprendió,

y amonestó severamente, previniéndoles no abusasen más

de cosas tan sagradas, quitándoles el muñeco y mandándolo

quemar, encargándoles advirtiesen lo mismo a los de su oficio,

en semejantes, y perniciosos abusos, a [lo] que condescendieron con toda

humildad, y protestando su ejecución en lo que se les mandaba,

advertidos que, si volviesen a incurrir en dichos abusos, serían

castigados por el Santo Tribunal de la Inquisición. |

|

||

| Los

pueblos de sus alrededores eran pequeños y dispersos, con distancias

considerables entre ellos y caminos muy difíciles. En el siglo

XVIII los caminos de Chiapa no eran mejores que en el XVI, y se consideraban

como los peores de Nueva España, pero a pesar de ello muchos grupos

no dudaron en aventurarse por sus impresionantes montañas y profundas

barrancas. |

||

|

||

| Diversos tipos de grupos se vieron más a menudo en lugares como Ciudad Real (San Cristóbal de Las Casas) o como Chiapa de los Indios (Chiapa de Corzo), y se presentaban ocasionalmente en pueblos más pequeños o en haciendas ganaderas, agricultoras o ingenios de azúcar. Los que más se acercaron parecen haber sido los de títeres y los de maromeros y volatineros, como sucedió en 1810 en Ciudad Real, cuando un grupo de volatines se presentó en el Convento de San Antonio. |

||

|

| El día veintitrés del próximo mes de agosto por la noche, vinieron a este mi convento los volatines, que Vuestra Señoría sabe están en esta ciudad con el fin de divertir a la comunidad. Uno de ellos, cuyo nombre ignoro, pero que se dice ser nativo del pueblo de Quetzaltenango, pequeño de cuerpo, cuyo aspecto manifiesta ser mulato, y que según he oído decir, es el maestro, o principal entre ellos, abusó de un modo irrisorio del persignado y sus palabras, mezclando cada una de ellas con otras de chicanada, o bufonada, de las cuales una, u otra tan solamente tengo presente. Yo mismo presencié este hecho, y se hallaron también presentes mi Reverendo Padre Guardián Fray Pedro Méndez, el Padre Lector Fray Mariano Álvarez, el Padre Lector Fray Mariano Lanuza, uno de los religiosos que acaban de venir de España, el señor Chantre Don Esteban Vargas, el Vicerrector del Colegio Don Urbano Aguilera, con los Colegiales Don Mariano Méndez, el niño Don Blas Valenzuela, varios de los músicos Bonifaz, y otros muchos seculares. Al día siguiente contó en mi presencia el Padre Cura del Sagrario Don Eulogio Correa, que había oído decir, que estos mismos volatines habían hecho irrisión de la confesión sacramental, pues entre las bufonadas que acostumbran hacer, fingía uno de ellos que se confesaba. Se acusaba, que había robado un carnero, y a nombre del confesor preguntaba, ¿cómo lo había robado? a lo que respondía, que por un agujero. Decía, a nombre del confesor, que no lo absolvía, si no le traía un peso. Luego fingía llevar el peso al confesor: que se lo daba por un agujero de la rejilla del confesionario y que el confesor le decía, que se lo diera por delante, que ¿cómo quería que cupiera por el agujero? a lo que respondía, que ¿como había de haber cabido el carnero por un agujero? (...) Con este motivo pregunté al niño Don Blas Valenzuela, si había asistido al baile de los volatines y si habían hecho estos como que se confesaban, y me respondió, que había asistido al baile, y que el mismo de quien he hablado arriba, se allegó junto a un palo, o junto [a] las tijeras de la maroma, que fingía ser el confesor, y en sustancia me refirió lo mismo que yo le había oído al Padre Cura; todo lo cual pongo en noticia de Vuestra Señoría, para que se digne tomar las providencias, que juzgue oportunas. Convento de San Antonio de Ciudad Real de Chiapa y Septiembre 4 de 1810. - Fray José Antonio Orellana. |

| El

Comisario del Santo Oficio en Ciudad Real envió a la Inquisición

de México la denuncia anterior, aclaró que no había

averiguado más "porque los Volatines denunciados (cuyos nombres

y apellidos no he podido saber), se han ido para Guatemala", y añadió

que sus habilidades en juegos de manos los habían hecho "sospechosos".

Con la pasmosa lentitud que le caracterizaba, el tribunal de México

le respondió hasta el 13 de enero de 1811, sugiriéndole

que, la próxima vez, "acuda al Juez Real para que impida semejantes

profanaciones". |

||

|